《大明王朝1566》上映时收视惨淡,10年后为何被奉为神剧

这是一部除了服化道略有不足之外,在国产政治剧之中当之无愧的佳作之一。

这部剧上映之后,被无数人称赞,10年之后,2017年再次上映。

据说是“因为涉及敏感问题而被禁播”,所以07到17年之间几乎默默无闻。

但其实是被湖南台买断了,因为第一波播放反响平平,便没有再次上映。

后来又被优酷看中,买了版权,这才让这块璞玉重见天日,被大家传颂。

《大明王朝1566》戏剧化的冲突,伦理观的构建,神剧神在哪里

《大明王朝1566》是一部由北京电影学院制作的电视剧,根据明代著名小说《镜花缘》改编而成。该剧通过对明代政治、军事、文化等方面的描绘,展现了大明王朝的兴盛和衰落,以及人性的复杂和伦理观的变化。

在剧中,冲突主要体现在政治、宗教、家庭关系等方面,比如明朝内部的官场斗争、儒家与道家的对立、皇帝与太监的矛盾、官员与民间的矛盾、贵族家庭的权力斗争等。这些冲突都是基于不同的利益、信仰、价值观等因素产生的,反映了当时社会的复杂性和多元性。

在伦理观的构建方面,剧中通过对人物形象的塑造和情节的安排,表现了明代人的多样性和复杂性。比如,明代的文化传统强调儒家伦理,但是剧中也展现了道家、佛教等不同信仰和思想的影响。同时,剧中也呈现了一些人物的道德沦丧和人性扭曲,比如皇帝的暴虐、太监的贪婪、官员的贪污等,反映了当时社会存在的一些问题和弊端。

至于神剧神在哪里,可能需要具体分析剧中的情节和人物形象。不过,作为一部历史剧,剧中的神话成分应该是相对较少的,更多的是基于历史事实和文化传统的描绘。

大明王朝1566小说的两个版本,有什么区别

我买的是黄色的,人民文学出版社的,红色的出来的早,我去书店买的时候被告知那个已经卖完了,我觉得2种都差不多的,因为黄色那套和我看的电视剧基本一样,台词什么都差不多,就是多了一些片子里面无法表达的细节和心理描写。

作者写完这本书到拍成电视剧的时间很短,应该来不及写小说再改成剧本出书的。

《大明王朝1566》中毁堤淹田后嘉靖召见胡宗宪前夜,胡宗宪到严府拜访,严世蕃为什么不让胡宗宪见严嵩

为了挑拨胡宗宪和严嵩的关系。严嵩信任胡宗宪,而胡宗宪早看到改稻为桑是一步死棋,所以极力不配合,因为不配合,严世藩想要换掉胡宗宪,但是由于严嵩的信任无法得逞。便阻止胡宗宪见到严嵩,然后以严嵩的名义去贤良祠见胡宗宪,逼迫胡宗宪主动辞职,从而达到改稻为桑的目的。

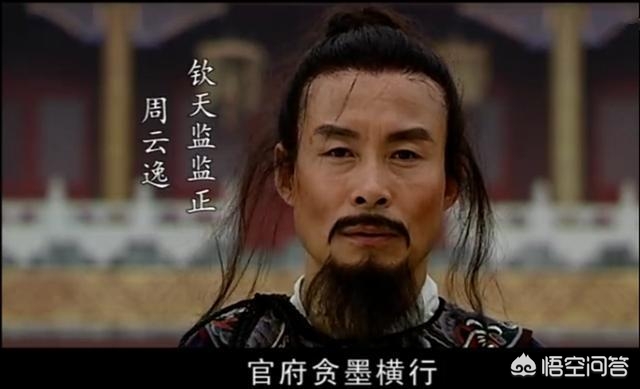

《大明王朝1566》中,海瑞为何没有死,而周云逸为何惨死

这个问题很简单,周是直接暗讽朝廷触怒天威和严党,他基本上是一个人在战斗,严党此时地位还很牢固。海瑞则不一样,他背后有人,而且是很硬的后台,那就是裕王和徐高张等清流,海瑞是他们的打手,还是很厉害的打手,因为海瑞是这个体制内唯一一个敢说自己没问题的,所以他每次遇到强手就搬出大明律法,而且说这些都是嘉靖和朝廷命我怎么样怎么样,那些贪官问题一暴露,你不惩罚他就等于给皇上泼脏水,海瑞自己很懂。从裕王生出子嗣开始,倒严就只是时间问题,海瑞搞事情时,严党已经开始松动了,海瑞负责在前线搞事情,裕王他们负责看嘉靖脸色并善后,嘉靖也明白,严党是不行了,因为裕王此时已经是不二的接班人了,而严党一开始就站在了裕王的对立面,所以嘉靖也是争一只眼闭一只眼,一方面倒严迫在眉睫,一方面他又指着严党搞银子以弥补亏空,应对东南局势。说白了,海瑞能活着,一是后面有人,二是嘉靖默许。至于最后,海瑞直接怼嘉靖,没死,主要是海瑞名气太大,杀了他等于惹一身臭,没意义,加上自己不行了,他需要给裕王留下这把镇国利器,用来对付不听话的文官集团

首先是职责不同。海瑞是文官集团箴言也是本分。擎天官属于皇权历来都是皇帝的喉舌,周云逸背叛皇帝而投靠未来的皇帝成了裕王的政治工具。背叛在历来的社会所不耻的,所以必须死。

周云逸惨死最直接的原因便是冯保——他掌刑打死了周云逸。为什么冯保有那样的胆子?因为那个时候的他不懂朝局,嚣张跋扈,错误理解了嘉靖的意思。为了急着往上爬,他腊月二十九下毒手打死周云逸,紧接着又自己一个人跑去报祥瑞。用他干爹吕芳的话来说就是“要找死,也不是你这么个找法”。

从这里也可以看出来,嘉靖应该没有想让人打死周云逸的。毕竟吕芳是司礼监掌印大太监,跟随嘉靖多年,自然明白嘉靖皇帝的意思。后面嘉靖皇帝的表现也证明了这一点,他表示了对周云逸之死的遗憾,甚至让吕芳追究掌刑太监的责任,并让内廷出钱抚养周云逸的家人。毕竟嘉靖那么爱钱,从内廷掏钱这一点,足见他是真是觉得自己手底下的人做错事情了。

话虽如此,但是毕竟嘉靖还是廷杖了周云逸,可以说也是有责任的。很多人可能会问海瑞上《治安疏》为何没有事?海瑞上书和周云逸上书是有本质区别的。因为海瑞无党无私,上书纯粹是为了嘉靖皇帝,是为了尽忠。周云逸上书完全是裕王徐阶这些人借着“天意”之名攻击严党。从这一点讲,周云逸已经介入党争了,会让嘉靖怀疑他的动机。这犯了嘉靖皇帝的大忌,所以嘉靖要廷杖周云逸以警告裕王这些人。

海瑞上书的时候,嘉靖也是异常震怒的。因为他觉得可能是有人要逼宫,想让他退位,这是他万万不能接受的。后来,负责监视百官的黄锦替海瑞解释,这确实是海瑞一个人的做法,与旁人无关。赵贞吉也站了出来,以及徐阶这些大臣的表现,使得嘉靖相信了海瑞无党无私。毕竟海瑞这个人平时无党无私,嘉靖只要冷静下来,自然能够明白海瑞背后是没有人指使的。只要嘉靖相信了这一点,其实海瑞基本上就没有危险。

最后,嘉靖发现海瑞的《治安疏》说得有道理,自己在宫里反反复复看了好久。至于如何处罚海瑞,嘉靖也不知道怎么做,于是就一直关着,直到自己驾崩。隆庆皇帝继位以后,海瑞便被放了出来。

因为周云逸那会朝局还离不开严嵩和严党,嘉靖只好教训周云逸,以敲打背后的人,到海瑞那是不除严嵩和严党已经不行了,严党误国影响根基,所以一个是替死鬼,一个只是工具而已,假如两人换下先后顺序,海瑞估计也要挂,杀海瑞以安抚严嵩为国筹钱

大明王朝中,周云逸和海瑞都是拼死力谏,这两人是忠臣直臣的代表,他们都没有顾及嘉靖皇帝的颜面,甚至他们都做出了有伤圣德的举动,为何两人最后的结局大相径庭呢?用简单的话说:“此一时,彼一时也”。往深处想,周云逸的死有诸多原因,太监、皇帝还有内阁,周云逸掺杂进了激烈的政治斗争中,确实很难保全性命。

此时非彼时

嘉靖四十五年二月,海瑞上《治安疏》。此时,朝中严党倒台,东南沿海戚继光、俞大猷大捷,大明王朝迎来了许久未见的生机。海瑞痛陈积弊,力数皇帝过失。嘉靖皇帝先是雷霆大怒,“不要放跑了他”,海瑞被下狱问罪。事后嘉靖转念一想。海瑞说的有几番道理,嘉靖之后每日参阅海瑞的奏疏,对海瑞的忠谏愈发理解。之后,嘉靖驾崩,将海瑞留给了新君,裕王朱载垕继位,大赦天下,海瑞也被无罪释放。

海瑞之所以能全身而退,首先,源自于嘉靖皇帝在大限将至时的反省自查,嘉靖于当年十二月驾崩,此时海瑞尚在诏狱,如果嘉靖有心赐死海瑞,也就是一句话的事情。其次,海瑞上治安疏时,早已决定为国而死,他买好了棺材,遣散了家奴,没有牵连任何人,更不属于任何党派。 海瑞不会沦为党争的棋子和牺牲品。此时非彼时,周云逸恰好相反。

周云逸成了冯保的棋子,是嘉靖玩弄权术的牺牲品

面对久旱无雪,钦天监周云逸上奏嘉靖皇帝,久旱无雪全因大明朝贪墨横行、国库空虚、民不聊生,这是天象示警。这些话咋看说的是贪官污吏,实际上矛头直指嘉靖皇帝和内阁。毕竟大明的最高统治者是嘉靖,而负责政令实施的却又是内阁,更是严党。嘉靖听了,大为光火。令梃杖周云逸二十。冯保作为掌刑太监,却将周云逸打死了。首先,这是冯保揣摩圣意的结果,冯保是吕芳的义子,久居吕芳身边,耳濡目染,对嘉靖的性格有所了解。冯保看到周云逸得罪了皇帝,又得罪了严党,周云逸被杖责而死,既可以邀功于皇帝,又可以献媚于严党,这不是一石二鸟吗,于是冯保下了重手,区区二十梃杖,周云逸就被打死了。

其次,这也是嘉靖的默许导致。嘉靖深晓帝王之术,如果有意宽恕周云逸,必会暗中授意吕芳等人,随便打几下做做样子就行了,嘉靖没有表示,冯保也就心领神会了,所以周云逸也就一命呜呼了。皇帝为何这样对周云逸呢?因为周云逸不仅刺痛了嘉靖的心,也中伤了严党。此时,天象异变,稳定人心最重要。严党此时更不能处置,嘉靖还要靠严嵩等人搞钱呢。嘉靖为了自己的尊严,为了稳定严党,稳定人心。默许了冯保重刑伺候周云逸的行为,如果不是嘉靖默许,冯保是没有机会活命的。

我们从全盘来看,海瑞和周云逸的结局不同,盖因为时移势易。周云逸死在严党最疯狂之时,海瑞活在了严党覆没,天下基本安定之后。这是剧本的开头,也是剧本的结束,也是一出好戏。

(我是风雪梦不逝,欢迎分享关注吐槽)

我个人认为周逸群主要是身份与海瑞的身份都不一样!首先,周逸群是钦天监的官员,而且对朝廷内阁不怎么清楚,有人借刀杀人使用了周逸群的嘴巴攻击了严党,但是就像疯狗一样乱咬一气,没有组织,没有后台,只有他一个人出来攻击严党以及其他势力,所以就被无形的力量给干掉了,也不是说皇帝要干死他周逸群,是黑暗势力要弄死他,表面上是冯保弄死了他其实冯保背后后台也许就是大太监吕方的意思。

所以周逸群只有一腔热血被朝中的势力推手无情的杀害了,也许周逸群死的太无辜了!

我们再来说说大名鼎鼎的海瑞,大家都清楚海瑞是嘉靖一朝里,乃至明朝历史中唯一一个大清官,而且官也做的比较大,为啥海瑞每次上书大骂嘉靖,昏晕无道,天天不理朝政,只知道练丹

什么都不管不问,反正是骂过很多次嘉靖皇帝,但是嘉靖顶多很生气,就是不杀他,这说明什么?说明海瑞在嘉靖皇帝眼里始终是一个清官的典范,朝廷中的一枝独秀,虽然话不好听,但是都是忠言逆耳。嘉靖是能听进入的,在剧情里海瑞被关入打牢里,这又是什么意思?嘉靖皇帝是让海瑞反省自己!嘉靖皇帝也很清楚这一点,所以海瑞就是朝廷里的标杆,忠臣的典范,只可树立标杆,典范,就是不能实干。

说到底周逸群是个无名小卒,但是海瑞可是声名远播的大清官,两个人不能相提并论!

个人观点,勿喷!周云逸的死是个意外,并非嘉靖本意,是冯保的错误,所以这个问题没意义。非要回答,就一点动机不同,周云逸是为倒严而上疏,属于党派之争,而此时严嵩对嘉靖的作用还很大,盖宫殿需要钱,打仗需要钱……国库没钱,只有严嵩能弄来钱。而海瑞是为了百姓,上疏参皇上,此时嘉靖的思想发生了大的变化,不在服用仙丹,而是服用李时珍开的药,这时嘉靖不可能杀海瑞的,杀海瑞会留下骂名,嘉靖单独审讯海瑞,我认为是为了考验海瑞,准备给浴王留一把整治官吏的利剑,并且在嘉靖听到海瑞的妻儿惨死时还上了三炷香算是彻底放心了,无牵无挂整治官吏……

为什么电视剧《大明王朝1566》里的严嵩,感觉不那么奸诈?史实如此吗

说严嵩奸诈,都是老百姓的一厢情愿,本质上和古代的老农认为皇帝下了朝就吃糖油饼一样,是用自己的认知去解读别人的世界。严嵩不是奸臣,他是嘉靖忠心耿耿的代理人,很多嘉靖不方便做的事,严嵩都去帮嘉靖完成,所以严嵩才担了奸臣的恶名。

很多人说严嵩奸诈,才能当那么多年大学士,这其实是一种不懂高级政治规律的表现。能身处庙堂的人,没有傻子,想靠奸诈这样的小聪明就上蒙蔽皇帝,下统御群臣,这怎么可能?再说了,老实人能统御群臣当宰相吗,只有最奸诈的人才不怕其他的小奸诈耍手段,只有自己奸诈,才能看出别人的奸诈。如果严嵩不奸诈,怎么看穿其他大臣的奸诈?如果严嵩老实,能被下面的大臣轻易蒙蔽,还这么给嘉靖办事?

严嵩和和珅的历史遭遇很像,他们打工的对象都是历史上出名难伺候的皇帝,无论是嘉靖还是乾隆都是皇帝里的人精,严嵩和和珅想靠奸诈蒙蔽这两个人,还蒙蔽几十年,想想就没可能。

严嵩能当几十年首席大学士,能把持朝政几十年,能做到这一切的关键就是,严嵩办事,嘉靖放心。

比如,嘉靖皇帝为方便修仙,要修很多园子,大臣们以国库空虚不同意,但是严嵩就会站出来帮嘉靖去敛修园子的钱。即然是敛财,肯定要伤害百姓的利益,这样严嵩就担了奸臣罪名,但是严嵩认为要首先满足嘉靖的需求,名声这个东西,不如权位重要。

投降派东林党人活下来写的明王朝历史,他的对手当然必定只能是奸诈之徒了。实际上严嵩以及之后的阉党正是不折不扣执行皇帝的任务,才成为东林党人的眼中钉,东林党人骂不了皇帝,只能折腾严嵩和阉党。明中后期就是一部君臣分裂史,对立史。历史是任人打扮的小姑娘,真相是需要深思的。

人無论是帝王还是乞丐除去光环和世俗都是普通人,忠奸善恶的臉谱化是舞台为彰显劇情的一种創造,在现实生活中並不存在,所谓忠奸是行为的辩别,依据后果得出的结论,如果真的有臉谱,那么坏人真的可以"一網打盡",先哲们也不用提示后人"害人之心不可有,防人之心不可無。"因为知人知面不知心。所以有"逢人祗说三分话,未可全抛一片心。″的结语。

世人都知道当家难,可谁知道当个穷家要更难,严嵩凭一人之力经营大明数十载于风雨,其中的艰辛有谁知。

一个奸人而已,何必如此兢兢业业,然事实绝非如此,想必是动了一部分人的奶酪,遭后人算计。

说到底,严嵩只是朱家的一个奴才而已,他的忠奸也只对朱家人而已,是忠是奸,也只有红墙里面的那个人说了算,别人还真没资格评判,不管怎么说,能凭一人之力经营大明数十载,就算放到哪个朝代,那都是个人物。

严嵩父子是忠于皇上 忠于大明的 错就错在严世蕃太聪明能干了 而且和太子不对付 嘉靖不杀他怕太子登基驾驭不了 看政治斗争的眼光永远不要去看贪多少钱 不贪的话说不定严氏父子将死的更早更难看 反观徐阶 是真正的小人 风吹两边倒 纵容家人横霸乡里 无恶不作

安利给喜欢的女生《大明王朝1566》她会看吗

那得看是什么样的女生。但是我觉得任何吸引人的话题都需要一个噱头,比如如果我想推荐女生看大明王朝,根据女人的关注点和喜欢八卦的特点,我会告诉她们,这部剧里每一个角色都代表着现代社会中的一类男人,你可以看看谁是你老公的最佳人选。嗯,就这样推荐

大明王朝1566能在电视投屏吗

目前,大多数电视机都是可以投屏的,如果电视机本身不支持投屏,可以借助第三方的硬件。来实现投屏功能。

适配机型、设备:

1.支持各种智能电视:如小米电视,小米盒子,创维,海信,康佳电视,TCL,长虹,索尼 等。

2.支持各种智能投影仪:如坚果,当贝投影,极米投影,神画投影等。

3.支持多个品牌手机/平板投屏:如小米、华为、魅族、vivo、OPPO等。

4.支持Windows/MacOS电脑同屏:如联想电脑、戴尔电脑、小米笔记本、MacBook Air、MacBook Pro等。

《大明王朝1566》所讲贪污之事,不是几个人贪,而是整个朝庭,整个皇权贵族贪你怎么看

当薪金不能驱动官吏时会非常可怕,因为大家都想着靠默认贪污来驱动国家机器运转(王振),用默认贪污对抗贪污,用默认贪污去赈灾,用默认贪污去治军(戚继光)。而且这是一个单向的趋势很难扭转,崇祯倒是想整肃吏治,可是他这么做会造成无人可用,还落得刻薄寡恩的恶名。此时,国家机器就像是粘上了灰尘污垢,运转起来非常费力,直到运转不动的时候就亡国了。

从1344年朱元璋创业开始算起,到1644年崇祯自缢身亡为止。历时三百年,有统计数据显示,整个朱家皇族到明末已经发展到了十万人的规模………很多人囿于成祖朱棣的规定,严禁藩王外出,除了每年进京述职,其他外出必须到当地府衙报备,这样做的目的就是为了防止各地藩王互联再次发生类似汉末藩王之乱……不能外出,没办法只能在家生孩子了……很多藩王之间已经早就出了五服………朝廷不可能供养这样规模的皇亲国戚………只能授予他们各项垄断的权益……贪污也就不在话下了……明末覆灭的原因有很多,每一个都是压垮帝国的最后一根稻草……党争,农民起义,东北女真崛起,军备松弛……天启皇帝临终托孤,17岁的朱由检临危受命,之前只是一个存在感不足的皇子,一开始并没有被当做储君培养,崇祯皇帝又是一个刚愎自用的人,他谁都想依靠,结果任何人都不被信任…在位17年,平均半年换一个内阁首辅……帝国的大厦将倾,他想力挽狂澜,也心有余力不足……

贪污腐败,在哪个封建王朝都不能根除,但像嘉靖年间那样的结构性腐败,就很难办了。这个贪污结构链,以皇帝为中心,形成层层利益关联,渗透到国家经济和政治的每一个角落。要想破除这个结构链,除非塌方式重建官场。所以,这种结构很牢固,对国家的危害很大。

官场腐败最直接的表现,就是地方官员的横征暴敛、中饱私囊。不管朝廷有什么样的政策出台,地方官员第一个想到的就是如何从中渔利,以“国策”为保护伞堂而皇之地贪污。

比如,剧中“改稻为桑”,朝廷自以为政策很周全,是官民兼顾的良策,新任知府高翰文,还给这个政策附加了“以改赈灾,两难自解”的漂亮帽子。殊不知,除了这个书呆子,利益圈中的人都知道,这顶大帽子下面藏着多少肮脏与龌龊。

于是,到了终端执行层面,知县、知府、布政使、巡抚、总督各打各的小算盘,再加上制造局和商人,连原本“一家亲”的小团伙都各怀鬼胎,说白了,都是都闻到了唐僧肉的香味了!

一个巡盐使鄢懋卿,下去旅游一次,满载而归。剧中省略了几船银子背后的血泪,但可以想象,其中的诡诈机谋,不亚于改稻为桑。

其实,每一两百花花的银子背后,都是老百姓的血汗,地方官员的贪婪,首先导致了大明王朝末端神经的坏死。

如果将责任全部推到地方官员,他们也觉得冤。所以,何茂才、郑泌昌到死都在喊冤,沈一石甚至用死抗争加在他头上的罪名,几大箱子账本就是他血泪控诉。

有意思得很,这一个个穷凶极恶的地方官员,怎么都成了“好人”,那白花花的银子都进了国库?如果是这样,哪来的这么多是是非非,那么,钱跑哪儿去了?

何茂才、郑泌昌直指“小阁老”及其背后的严嵩,沈一石暗指织造局,织造局的杨金水时而义正言辞,时而闪烁其词,最后把自己弄“疯”了才算交差。这一切似乎在告诉观众,其实他们既是祸害老百姓的蠹虫,又是他们各自主子的忠实奴仆!

似乎根子都在严嵩那里,其实严嵩也很冤——我辛辛苦苦,能有几两银子到我的腰包?还不都是皇帝缺钱嘛!

从朱元璋建立大明的1368年算起,到1566年,已经有198年了,也就是说,大明朝已经走过了200年的历史。嘉靖时期的大明朝,虽然问题繁多,但总的统治还算稳固,也有不少亮点。

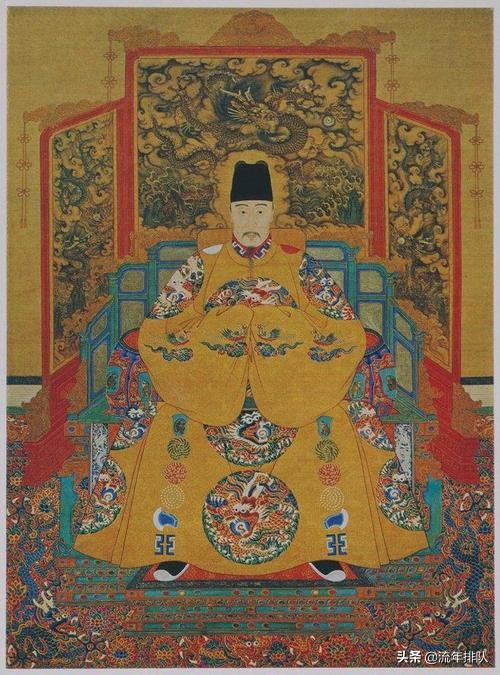

嘉靖帝

不管是横向还是纵向的比,超过两百年的王朝,能保持总体稳定的,明朝还真是独一份。因此从这个角度讲,朱元璋和朱棣给明朝定下的运行框架,经受住了时间的考验。

然而,稳定的另一面就是僵化,明朝中后期,运行了两个世纪的行政机器开始生锈,各种制度的空子、漏子层出不穷,皇帝本人更是带头破坏,影响非常恶劣。

在《大明王朝1566》中,最经典的一幕当属嘉靖皇帝大骂鄢懋卿,“鄢懋卿,冒青烟!居然还在奏疏里说什么‘为解君忧敢辞其劳’,又说跟严世蕃商量了,专留下一百万给朕修万寿宫?朕的钱,他们拿两百万,朕分一百万,还要朕感谢他们吗?”

嘉靖皇帝的话有两层意思,一层是鄢懋卿去收盐税,自己贪了一部分,严党们拿了一部分,最后剩下的才给了皇帝,即严党的大臣们虽然口口声声说着“君父”,但大家其实都没把皇帝放在眼里。另外一层则是,嘉靖皇帝自己通过正当的税收制度,没有办法筹钱给自己修万寿宫,只能通过这种和臣下分赃的方式来敛财。

这恰好说明了,当时明朝廷的税收制度已经出了问题,按照正常手段收上来的税无法满足各项开支,而嘉靖皇帝本人修道,开支也甚为浩大,国库和内库同时亏空,咋办?皇帝就用严党来使非正常手段增收,代价就是默认严党的贪渎。然而,发展到后面,严嵩老矣,控制不了严党,给皇帝分的钱越来越少,问题日益严重。

嘉靖时期的明朝廷看似稳当,但内里问题重重,稍有不慎,便是倾天之祸,这也是后面隆万改革的基础,不改的话,明朝是延续不了后面70年的。

从这里,也能看出封建王朝非常明显的弊端,皇帝比天下重要,皇帝自己就是制度,皇帝是“君父”,其他人是“臣子”,这样极端不平衡的关系下,任何制度都无法维持。

这是很正常的,历史上封建王朝走向衰亡,绝大多数是因为皇室贵族结党营私,势力错综复杂,贪墨腐败,形成一个个小团伙,皇权无法彻底解决这一问题。大明王朝1566这部电视剧拍的太好了,从一定程度上反映出这些问题。类似的电视剧还有雍正王朝、走向共和等,再比如说宋朝、清朝都是这样走向灭亡

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号